[摘要]中国侨商经济势力的发展,日益遭到西方殖民主义者的仇视和打击,华侨惨遭杀害。

本期作者:薛国中(武汉大学历史学院教授)

新航路和新大陆发现后,西欧以殖民主义的扩张,力图夺得世界的经济霸权。当时古老的中国也面临着西方的挑战。但是,迎战的不是政府,而是受专制政府统治的东南沿海的商民。他们冲破政府的禁令,在远东和东南亚,从过去与各地各阶层人们的和平交易,转而与东渐的西方殖民主义者进行激烈的商战。当时西方商人处于劣势,还不能拿出多少受东方欢迎的货物,直到17 世纪,东方贸易主动权实际上操在亚洲人的手中。

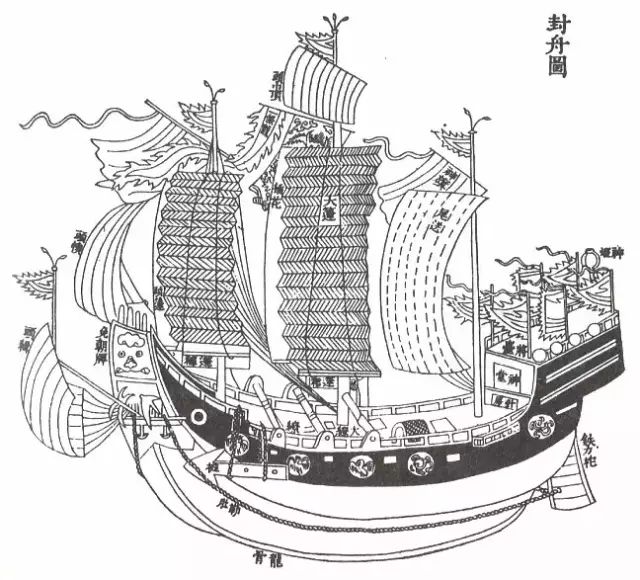

英国史学家霍尔评论说:“无论在哪里,只要竞争比较公平,亚洲人——阿拉伯人、波斯人、印度人和中国人——总可以维持他们的地位。只有能够诉诸武力的地方,例如香料群岛,荷兰人才能胜过亚洲商人。但是,甚至在这种情况下,荷兰人也无法把亚洲人从这个范围赶走,而只得与他们达成妥协办法。”在亚洲商人中,以中国商人的势力最强,论商品之多,无人能及,丝绸、瓷器、茶叶等物,大量向世界各地畅销,荷兰东印度公司竭尽在亚洲的全部资本,也只能购买中国输出商品的六分之一。论资本之雄厚,在远东或南洋都有拥资巨万的中国海商。如握有百万财富的王直,贸易于南洋、日本。经常往来于福建与巴达唯亚之间的王三(WangSan,译音),拥有资本不下二三十万里亚尔,相当于荷兰东印度公司全部资本的十分之一。至于受中国豪门势要支持的海商,其资本无法估算。中国侨商垄断了爪哇的胡椒贸易,经马尼拉而影响到西属拉美市场和金融。论海运能力,中国能建造二桅以上(大者5 ~9 桅)的远洋大船,而载重600 ~800 吨的帆船,多不胜数,频繁航行于东南海上,西方商人也多租用。“自马来半岛变为原料的来源后,西班牙殖民者同所有东方国家的贸易,都是由中国船运输”。中国商人在海上有自己的武装力量(如王直集团),可对付任何来自海上的袭击和劫掠。

明代大型帆船

以上这些,都是当时中国海外贸易大有作为的有利条件,足以遏止西方殖民势力的扩张,保持中国在远东和东南亚海上贸易的优势。英国古典经济学家亚当·斯密认为,中国若重视国外贸易,“必能大大增加中国制造品,大大改进其制造业的生产力”。当时中国的专制统治者,昧于时势,不重视国外贸易,并且极力限制和禁止本国商民进行国际贸易,使得中国已经发展起来的国外商业,在亚洲与西方人的竞争中逐渐败落下来。不少学者认为这一失败是“倭寇”的骚扰和西方殖民主义者对中国的侵袭所致。这种看法有待商榷。关于倭寇问题,已有不少人提出异议。至于西方殖民主义者的侵略,须作具体分析,兹略述浅见。

16 世纪以后西欧一些国家在向外扩张中进行的广泛掠夺,是历史发展到新的转折时期常见的现象。这个时期,资本主义正在西欧发展,劫夺是资本原始积累的一种方式和一个重要方面。马克思指出:“美洲金银产地的发现,土著居民的剿灭、奴役和他们在矿坑中的活埋,对东印度开始进行的征服和劫掠,把非洲变成一个商业性黑人猎夺场所的转化,这一切都标志资本主义生产时代的曙光,这些牧歌式的过程,也就是原始积累的要素。”“直接在欧洲以外各地用劫掠、奴役和谋财害命方法劫取到的财宝,源源流回母国,在那里转化为资本。”资本主义发展的首要条件,是日益增多的资本,也就是贵金属货币,而欧洲贵金属有限,不得不求诸于外地;新大陆新航路的发现,正好为他们提供了大量的资本积累。他们在欧洲以外进行的劫掠、征服和奴役,在道义上是应当谴责的,但在历史发展上却是无可避免的,西方社会率先由封建制度进入资本主义制度,在很大程度上是通过暴力劫掠与奴役来实现的。世界历史也由此突破了过去一直存在的各民族之间孤立闭塞的局面。

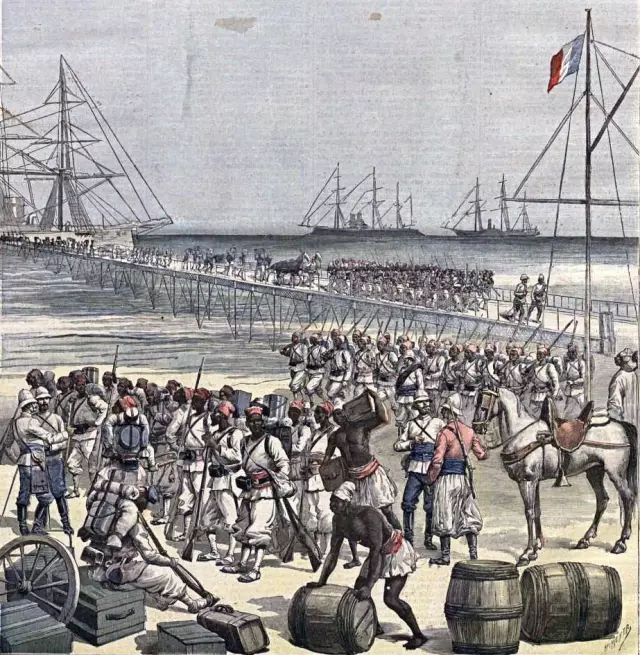

贝宁的法国殖民军

与非洲、拉丁美洲、南亚和东南亚在16、17 世纪至18 世纪所受西方殖民主义掠夺与奴役的程度相比,中国所受的损害要轻得多。诚然,广东、福建沿海地带遭到葡萄牙人和荷兰人烧杀掠夺,澳门和台湾分别为葡萄牙人和荷兰人所占领,两地人民遭到奴役,但殖民者在入侵的战斗中,亦舰沉将折,付出了相当大的代价,且并未能如愿以偿地实现他们殖民中国的梦想。当时荷兰人在东方的势力最大,英帝国也要让它三分。他们从1520 ~1598 年的中日朝鲜战争中了解到“用武力来企图屈服华人显然是极端困难的”。尽管初到东方的西班牙侵略者驻菲律宾总督佛朗西斯科·德·桑德(Francisco de Sande)叫嚣要征服中国,只不过是表现其殖民主义的疯狂而已,实际上他们想在台湾建立一个长期立足点的目的也未达到。葡萄牙人之占领澳门,荷兰人之占领台湾,都不是武力征服的结果,而是利用了中国一些官吏的贪腐与无知,施以欺骗手段而实现的。西方资本主义列强企图用武力瓜分中国,始于19 世纪后期,不能以此断定200 多年前西方殖民主义者的侵袭,挡住了中国社会前进的步伐。16、17 世纪西方殖民主义者对中国使用武力,目的不过是企图打开与中国通商的大门,并在中国沿海获得据点,借以排斥其他国家的竞争。《续文献通考》卷266 云:荷兰人占据澎湖,“辞曰自卫,实为要挟求市之计”。这话把荷兰人的用心说得非常清楚。求市通商本来是正常的经济往来,并没有什么不好,中国专制政府拒绝外国的要求,不过是囿于闭塞的农本经济陈旧传统观念而已。16、17 世纪以来,中国海贸事业得不到发展,最根本和最主要的,应归咎于中国专制王朝的海外政策。

1626年西班牙人所绘基隆港与淡水港

首先是禁止中国商品输出。明王朝在法律上把缎匹、绸绢、丝绵、食盐以及金属器具等均列为禁物,不准输出国外,“私出境货卖及下海者杖一百”,“若奸豪势要及军民人等,擅造二桅以上大船(即远洋海船),将带违禁货物下海,前往番国买卖……正犯比照谋叛依行律处斩,仍枭首示众,全家充军;其打造海船卖与夷人图利者,比照私将应禁军器下海因而走泄事情律,为首者处斩”;“若止将大船雇与下海之人,分取番货……俱发边卫充军”等等170。清王朝完全承袭明朝的法律,并进一步扩大禁止输出物品的范围,废旧铜铁、谷米豆麦,均禁往海外交易;对出海商渔船只,实行保甲连坐,出入必经港口官署严格检查,违者严加惩处171。明清两代商人,虽私贩日本、南洋仍络绎不绝,但毕竟是犯禁冒险的活动,生命财产蒙受损失不可胜计。

中国的海禁政策却给予西方殖民主义者以可乘之机,他们以澳门和台湾为据点,进行中介贸易,大获利益。葡萄牙人在向日本贩卖中国丝绢这宗生意中,每年获利白银235 万两,等于明万历年间漳州关税年收入二余万两的117 倍。据前面提到的中国商人王三说,生丝在中国大陆每担价格,初为80 两,后涨到115 两;在日本每担260 两,在台湾每担140 ~160 两。按此计算,中国商人因政府严禁对日贸易,只得就近在台湾售与荷兰人,每担获利多则80 两,少则25 两;而荷兰商人在台湾收购转销日本,每担可获利100 ~120 两;若从大陆收购运销日本,每担可获利145 ~180 两。中日间接贸易,利入谁囊,十分清楚。

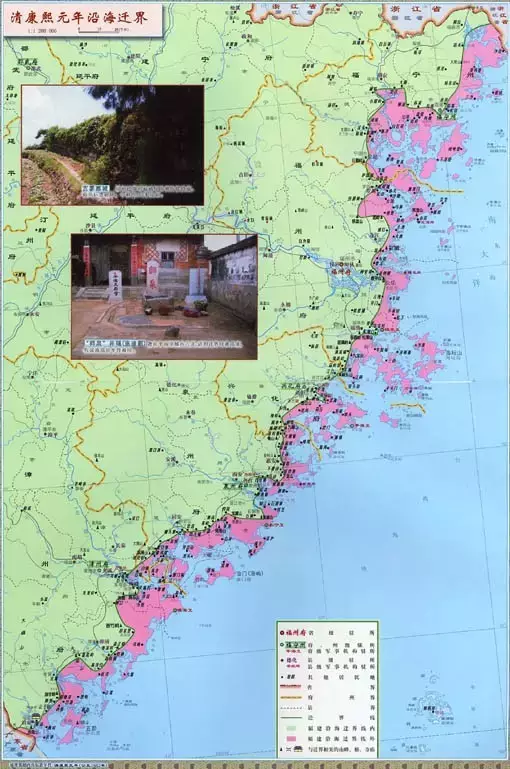

康熙初年的迁界禁海

其次是对海外中国侨商实施歧视政策。中国海商和华侨为发展海外贸易,在南洋各地辛苦经营,建立起经济据点,向国内输入大量白银,促进了本国工农业的发展和货币制度的改革。然而,如前所述,中国侨商经济势力的发展,日益遭到西方殖民主义者的仇视和打击,华侨惨遭杀害。对此,中国政府理应出面反对,保护华侨的生命财产和正当的权益,支持他们的反迫害斗争。可是事实完全相反。17 世纪上半叶,西班牙人在马尼拉屠杀数以万计华侨的消息传到国内后,中国朝野上下十分愤慨,要求政府出兵干涉。明朝政府完全拒绝,理由竟是:“中国四民,商贾最贱,岂以贱民兴动兵革”;“商贾中弃家游海,压冬不回,父兄亲戚,共所不齿,弃之无所可惜,兵之反以劳师”。明朝政府只是“移檄吕宋,数以擅杀罪,令送死者妻子归”了事。清朝统治者持同样态度,例如在1740 年荷兰殖民主义者在印度尼西亚制造的巴达维亚“红溪惨案”中,认为“被害汉人,久居番地,屡邀宽宥之恩,而自弃王化”,“在天朝本应正法之人,其在外洋生事被害,孽由自取,番目本无扰及客商之意”。不仅为刽子手开脱罪责,置华侨死难惨状于不顾,而且实行封港政策,禁止本国商民出入南洋,断绝侨胞的归路。只是因为封港会损失数十万金海关收入,清政府才宣布只对巴达维亚(噶喇巴)实行禁运。日本学者斦井十郎指出:“荷兰人基于自己利害的立场,持着两种不同的态度和见解。其一,认为华侨是外国移民,所以应当与土人同样绝对服从殖民统治者的命令。其二,认为华侨是外国人,没有加以保护的必要。”也就是说,华侨地位不及土著。这是荷兰殖民主义者自17 世纪以来,在印度尼西亚一直奉行的对中国侨商的政策,也是同时期西班牙在菲律宾奉行对中国侨商的政策。令人惊诧而不可容忍的是,中国王朝对华侨的态度和政策竟与西方殖民主义者如出一辙。

当西方国家支持本国商人大力从事海外贸易和殖民扩张、掠夺之时,中国王朝统治者却反对发展本国的海外贸易,实行海禁政策,对出海商民加以种种限制和约束,听任海外侨胞受人宰割。正如英国伦敦大学教授K.N. 乔杜里所说,1800 年以前,首先包括中国商人在内的“亚洲的商业资本主义确实十分强大,但他们的法律地位并不确定,而且不受社会的重视”。这不仅阻碍了中国海上贸易的发展,也阻碍了处于世界历史转折时期中国历史发展的进程。资本主义经济的产生与发展,不仅需要有自己的国内市场,而且还需超出国界的广阔的海外市场;从某种意义上说,后者尤为重要。正如列宁所说:“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的,而且的确没有这样的国家。”16 世纪,中国也有了资本主义经济因素,之所以未得到长足发展,没有进入资本主义历史阶段,明、清两代王朝海外政策,不能不说是重要原因。自海路大通之后,各国的活动范围日益扩大,相互交往日益加强,相互影响日益加深,相互斗争也日益激烈。海外贸易就是这个历史时期国际关系的重要方面。国际贸易是一场国际竞争,依据各国的能力和决策来决定胜负。这是不以人们的主观意志为转移的客观规律。恩格斯在《反杜林论》中的一段深刻的论述,值得我们铭记不忘,他说道:

伟大的地理发现以及随之而来的殖民地的开拓使销售市场扩大了许多倍,并且加速了手工业向工场手工业的转化。斗争不仅爆发于地方的各个生产者之间;地方性的斗争已经发展为全国性的,发展为17 世纪和18世纪的商业战争。最后,大工业和世界市场的形成使这个斗争成为普遍的,同时使它具有空前的剧烈性。在资本家和资本家之间,在产业和产业之间以及国家和国家之间,生存问题都决定于天然的或人为的生产条件的优劣。失败者被无情地消除掉。这是从自然界加倍疯狂地搬到社会中的达尔文的生存斗争。

恩格斯这番话有深刻的含义,对于我们认识历史和现实都有非常重要的指导意义。从他这番话可明确两点:第一,达尔文的生存竞争、优胜劣汰的学说,不仅揭示出生物界发展的规律,也揭示出社会发展的规律,任何国家和民族都不可能回避。第二,自16、17 世纪世界市场形成之后,国与国之间的关系中,既有相互交往又有激烈竞争。各个国家和民族,无论自觉与否,都必须面对这一新的世界形势并做出自己的抉择:或者因循守旧,故步自封,结果是无情地沦为别人的奴隶和附庸;或者发奋图强,充分利用自己天然的和人为的优势条件去争取胜利。二者必取其一,除此之外,再没有第三条道路可供挑选。逃避竞争是不可能的,到头来还是受人欺凌,为人鱼肉。

16 世纪以前,中国作为东方大国,经济文化的发展都胜于四邻,似乎不存在与其他国家竞争的问题,因而长期以来形成天朝上国、唯我独尊、四夷宾服的固定观念。其经济政策一直是重农抑商,墨守成规。主宰民族命运的统治者,对于16 世纪以后世界形势的变化,愚昧无知,完全用旧的眼光和态度来对待到东方进行贸易的欧洲人。他们不是也不愿凭借自己优势的经济力量和在亚洲的影响,与西方来的对手迎战争雄,而是以闭关自守为得策。欧洲殖民主义者为与中国通商而相互展开的斗争,又推动中国政府进一步实行这种自我封闭的政策。马克思指出:“与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件。”“欧洲各国从17 世纪末为了与中国通商而互相竞争,它们之间的剧烈纠纷曾经有力地推动了满洲人实行这样的政策。”当然,东南沿海商民是反对政府的海外政策的,积极与跨海而来的对手竞争。美国学者J.R. 海颠在《菲律宾与中国》一文中,以肯定的态度评论了中国商民的海贸事业,他说,中国人对南洋的关怀,主要是商业的利益,而非政府和民族的利益。与西方的商人、探险家、征服者和传教士不同,“中国人并不寻求扩张政治统治或建立宗教王国,中国人也不借助军队或僧侣作为达到自己某些目的的护身符”,但他们却得到了菲律宾的重要市场,并由此也得到了南美洲市场。这一评论基本上是合于实际的,只是忽略了一个非常重要的原则:16 世纪以来,在国际贸易的激烈竞争中,若没有本国政权的保护与支持,任何经济实体,无论是个人还是集团,即使有强大的经济实力终不免于失败。15 ~17 世纪中国民间海外贸易事业的结局就是这样。

国际贸易是一场商业竞争,区域市场内的竞争本来很激烈,世界市场形成后,如马克思、恩格斯所言,“斗争变得更加广泛和更加残酷了”。中国在国际贸易中竞争,要取得胜利,至少必须有以下这些重要条件:

第一,中国商人要有强劲的经济实力,这是最基本的。西欧英、荷两国之所以能击败西班牙和葡萄牙,在国际市场上相继取得霸权地位,首先是由于它们本国的农业和工商业有相当高水平的发展,尤其是握有能在国际市场上畅销的大路货——毛棉纺织品,特别是棉纺织品。16 ~18 世纪,与毛织品比较,中国的棉织品有更广泛的适应性,“地无南北,皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝枲盖百倍焉”,有广泛的市场。如前所述,英国之所以成为头号经济大国,称霸于国际市场,就是凭借毛织品和棉织品的强劲竞争能力。同时期内,中国的经济实力并不亚于西方,中国的丝绸早已为世界各国所喜好,自13 世纪以来,中国的植棉业和棉纺织业得到迅速发展;有广大棉区和棉田,有广泛的家庭纺织业;有较高的纺织技术;有32 枚锭子的大纺车——虽用于纺麻,若略加改进,当可纺棉;有相当数量的棉纺织品投入国际市场,“早在16 世纪末叶,中国棉布便已在墨西哥市场上排挤西班牙货了”。工业革命发生后,即使以棉纺织业取胜的英国,也还不断从中国输出相当多数量的棉布。据统计,英国东印度公司从中国输出的棉布总值,由1760 ~1764 年平均每年204 银两,1817 ~1819 年增加平均每年121,466 银两,中国在这方面有着明显的优势。英国古典经济学家亚当·斯密设想:如果在国际贸易中,“有大部分(商品)由中国经营”,那么“通过更广泛的航行,中国人自会学得外国所用各种机械的使用术,以及世界其他各国技术上、产业上其他各种改良”。如果能按照亚当·斯密的设想那样去做,中国经济发展的前景必将是蔚然可观。然而实际情况相反,中国政府所实行的抑商和海禁政策,限制了本国商品的生产和输出,削弱了自己的竞争力,在国际市场上,把棉织业的优势地位让给了大英帝国,以致鸦片战争之后,中国反成了英国棉织品销售的广大市场。

第二,要有本国政府的支持,以政治力量为后盾,这是最重要的。考察荷英两国,它们的商业在国际贸易中无不受到政治力量的支持,不仅本国政府授予它们特权,给予种种优惠条件,而且两国的殖民政权在各地对其商人予以保护。中国则相反,本来,中国海商在国际贸易中以其雄厚的经济实力处于优势地位,当时西方殖民主义者在东南亚地区一面迫切要求与中国开展贸易,同时又对中国的海商和侨商非常畏惧和憎恨,利用其殖民政权制造一连串流血事件,企图以暴力来使中国商人屈服于他们的统治,达到独霸亚洲市场的目的。面对这样尖锐激烈的斗争,中国明清两朝的政府不是像西方国家那样,对从事海外贸易的中国海商与侨商予以鼓励、支持和保护,而是极力禁止他们出海,限制货物输出,听任海外华商备受欺凌、杀害,对敢于反对西方殖民主义者的华人加以迫害,等等。于是,中国商人孤悬海外,得不到祖国的任何支持和保护,任人宰割,其斗争失败乃势所必然。这也是中国在国际贸易中竞争失败的重要原因。

第三,要有强大的商业组织,这是很必需的。《剑桥欧洲经济史》列举16 ~18 世纪进行殖民地贸易的5 个主要国家,把西班牙、葡萄牙同荷、英、法三国区别开来,指出后者之“最典型和本质因素”,是将个别商人联合为强大的经济实体——被赋予特权的贸易公司。这就是荷、英、法三国在殖民扩张和海外贸易中战胜西、葡两国的重要原因之一。中国海商中不乏像王(汪)直、李旦、郑芝龙这样一些拥资巨万的大老板。据范·鲁尔说,有个中国海商王三,在南洋一带活动,在台湾能向荷兰人提交价值20 万至30 万里亚尔的蚕丝1,000 ~1,500 担,相当于荷兰东印度公司总资本的1/10,可见其资本之雄厚。但是,这些豪商巨贾单独进行贸易,虽然也有成群分党结为团体者,却只是为了在海上进行武装自卫或兼掠别的商船,并非组织严密的经济实体,也不具有永久性质,更没有本国政府赋予的特权,而且常被视为海盗受到围剿。他们只凭个人的财力,毕竟势力单薄,在国际贸易的竞争中,自然难以与西方组织严密并受到本国政府支持的经济团体(公司)比权量力。

总之,16 ~18 世纪国际贸易竞争的这三个重要条件,中国只具其一,即有大量输出的商品,而这一点也受到限制。竞争失败之后,在海外经商的中国商人,一部分长期流寓于海外异国他乡,所积累的资本难以输入祖国;一部分回国后因政府抑制工商而将其资本投入土地,从事传统的农业。这样,中国工商业和资本主义幼芽,不能从国际贸易中源源不断地得到充足的营养,故而发展迟滞。在此期间,西方资本主义经济却不失时机地在国际贸易中迅速成长。中国与西方的差距,就是从这里开始的。这个差距不在于经济力量,而在于政治制度。

(作者:薛国中;编辑:张宁;文中图片皆系编辑所加,图片来自网络。本文选自《逆鳞集:中国专制史文集》一书,为阅读方便,原文中的注释皆已删去。)

作者简介

薛国中,武汉大学历史学院教授,1947年考入国立武汉大学,1951年参加朝鲜战争,1959前后应世界史学者吴于廑之邀重返武大从事西方近代史研究。吴被称为研究世界史的哈佛三剑客之一。薛做世界史基础研究工作,曾参与编撰世界史等重要的高等学校教材。到晚年专心研究中国的专制主义历史和近代民主化进程。

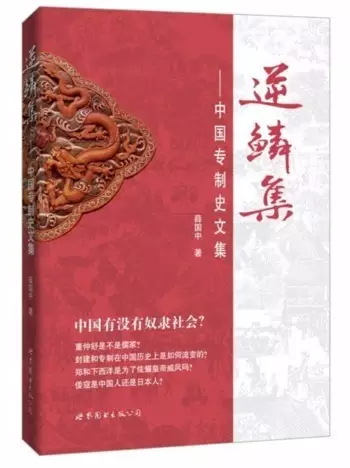

图书简介

中国在历史上到底是个什么样的国家?在大多数人看来,“封建”一词足以概括。史学界早已指出这种说法的错误,薛国中教授就是率先提出中国“封建社会”终止于秦代之前的学者之一。作者认为,中国并无奴隶社会,夏商周三代为封建社会,自秦以后,则是漫长的专制社会。专制社会的特点有三:权力集中于一人或一个集团之手;拒绝一切形式的监督;愚民。

《逆鳞集:中国专制史文集》还提出了另外一些新颖的史学见解,比如明朝的倭寇非倭人,而是明王朝实行海禁,拒绝与他国贸易,导致一些国人冒充倭人;郑和下西洋从来都不是为了贸易,而只是为了炫耀皇帝的威风;在15至16世纪,世界的白银大部分流入了中国,中国成为最富有的国家,却因政治上的专制统治,错失资本主义经济的发展良机。

扫码购书

《逆鳞集:中国专制史文集》,薛国中著,世界图书出版公司出版,2014年1月第1版第1次印刷,定价:39.00元。长按上方二维码,即可直接下单购书。

出版相关

世界图书出版公司北京公司:把中国介绍给世界,把世界介绍给中国。微信ID:wpcbj1986,长按上方二维码识别添加订阅。

购书相关

京东图书音像,为您提供更有趣的阅读体验。长按上方二维码识别添加订阅。

栏目简介

检书烧烛短,看剑引杯长。读书在今天可以变得更便利,但不会变得更轻松。为增广智识的读书,不妨给自己加一点点难度。

腾讯思享会独家稿件,未经授权,其它媒体不得转载。

欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!

关注我们,可在微信里搜索ThinkerBig添加公众号,或长按下方二维码识别添加订阅。

新闻热点

新闻爆料