[摘要]确实,阻挡住很多人走向《庄严弥撒》的脚步的,很大一部分也正是他们为这部作品贴上的宗教音乐标签。“弥撒”二字就已经让很多没有宗教信仰和知识背景的人觉得遥远,何况还加上了“庄严”?

当代杰出的贝多芬研究权威、英国音乐学家威廉·德拉布金在他为剑桥大学出版社撰写的关于贝多芬《庄严弥撒》的书开篇即指出,《庄严弥撒》常被世人视为“贝多芬最不易于接近的作品”。正是由于《庄严弥撒》在人们心目中的这一印象,让它的演出机会较之贝多芬以及其他作曲家的其他大型作品要少。老一辈指挥家菲利克斯·魏因加特纳在谈到贝多芬晚年创作的另一部音乐巨作——第九《合唱》交响曲时写道:“贝多芬的第九交响曲不仅是最伟大的而且也是最难演奏的管弦乐作品……我认为每十年听一次演奏得很好的第九交响曲,远远胜过每年听十次低劣的演出。”贝多芬曾表示,他自己的作品中最好的是《庄严弥撒》,但他自己生前并没有听到它的完整演出,而在我们这里,虽然音乐生活已经有了长足发展,很多过去难得听到的作品都由国内外演出团体上演,但贝多芬的《庄严弥撒》却始终没有演出的机会。

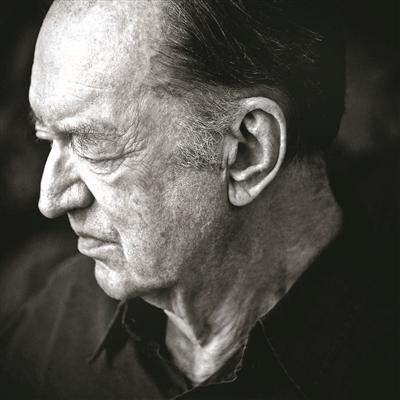

哈农库特

原因何在?有些人认为是这部作品浓厚的宗教色彩影响了它登上中国的音乐舞台。如果考虑到这样的事实,即莫扎特和威尔第的《安魂曲》、巴赫的《马太受难曲》均有机会在北京、上海和广州等地上演,尤其是威尔第的《安魂曲》还成为上演率不低的作品,而罗西尼的《小庄严弥撒》也曾于十年前迎来中国首演,那么,将贝多芬的《庄严弥撒》难以迎来中国演出的原因归结于宗教内涵的观点,也就不攻自破。是因为演出的难度吗?确实,长度80多分钟的《庄严弥撒》雄浑激越,对于合唱团与乐团,尤其是对于指挥,构成极大挑战。但对于能够胜任第九《合唱》交响曲的合唱团,比如国家大剧院合唱团,在一位优秀的合唱指挥训练下,无论在技巧上还是在风格上,将《庄严弥撒》呈现给听众并无问题。关键的问题或许是在接受者,也就是说,我们的听众对于这部鸿篇巨制还没有足够的熟悉和期待,还没有为这部作品的上演做好准备。

在贝多芬生前,他的《庄严弥撒》的唯一一次完整演出不是在他生活的城市维也纳,而是在遥远的圣彼得堡。1824年4月7日,对贝多芬敬仰有加的尼古拉·鲍里索维奇·戈利岑公爵促成了贝多芬这部作品在一场为音乐家的遗孀和孤儿募捐的慈善音乐会上演出。在演出后给贝多芬的信函中,亲王写道:“目前还没有任何听众具备足够的知识和悟性来欣赏这部作品的美,但您的后代人将比您的同时代人更加尊敬您、怀念您。”这段赞美之语中蕴含的令人感动的预言因素,在贝多芬辞世后的很多年,终于变成了现实。在欧美乐坛,尤其是德奥国家,《庄严弥撒》自上个世纪以来演出相当频繁。如果我们看一下指挥大师卡拉扬的唱片目录,发现他指挥的正式发行和未正式发行的录音和录像版本达12个之多!而在《企鹅唱片指南》中,贝多芬《庄严弥撒》的CD和DVD版本也有十几个,从托斯卡尼尼、克伦佩勒、朱利尼、卡拉扬,到莱文、蒂勒曼,更有以哈农库特为首的“古乐阵营”。

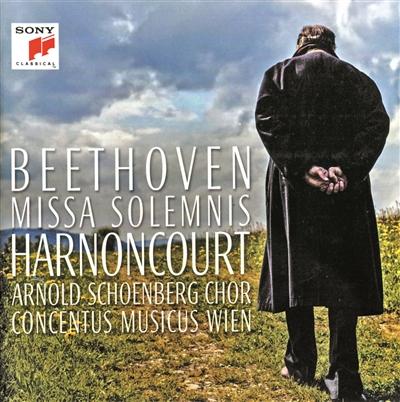

哈农库特首次指挥贝多芬的《庄严弥撒》是在24年前的萨尔茨堡音乐节上:1992年7月26日和28日两晚,他指挥阿诺德·勋伯格合唱团、欧洲室内乐团联袂四位独唱家在萨尔茨堡节日剧院的演出,由Teldec唱片公司发行的唱片成为此曲最受欢迎的录音版本之一。十年后他指挥阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团与荷兰广播合唱团以及四位优秀的歌唱家的演出,通过DVD广为人知,再次刷新了当代音乐家对贝多芬这部经典之作的阐释高度和深度。2015年7月3日和5日,85岁高龄的哈农库特在奥地利格拉茨的斯蒂芬妮音乐厅指挥他创建的古乐团——维也纳音乐和声——与阿诺德·勋伯格合唱团演出的《庄严弥撒》,由索尼唱片公司录制发行,成为指挥大师的最后录音。

纵观哈农库特指挥《庄严弥撒》的三个版本,演出地点都不是在教堂,而是在音乐厅。这一事实并非出于演出安排上的巧合,而是基于哈农库特对这部作品的理解。在他看来,虽然贝多芬的这部杰作当初确实是为宗教仪式而写,而且在贝多芬的时代,礼拜日弥撒的仪式感深深植根于每一位职业音乐家的内心。但在今天,情况已大不相同,《庄严弥撒》更应该被作为人类精神世界的写照和表达。它的唱词虽然是宗教性的,但贝多芬通过唱词表达的意蕴其实远远超越了宗教。

确实,阻挡住很多人走向《庄严弥撒》的脚步的,很大一部分也正是他们为这部作品贴上的宗教音乐标签。“弥撒”二字就已经让很多没有宗教信仰和知识背景的人觉得遥远,何况还加上了“庄严”?“庄严弥撒”相对于“短弥撒”,在弥撒仪式中的长度已经有所增加,而贝多芬的作品更是对这一宗教音乐体裁给予了前所未有的拓展。

它的五个乐章,《慈悲经》、《荣耀经》、《信经》、《圣哉经》和《羔羊经》,演出时间总计约80分钟。在每个乐章中,我们都能感动于贝多芬泉涌般的乐思。如关于第二乐章《荣耀经》的结尾,音乐学家爱德华·唐斯在为此曲撰写的介绍中写道:“赋格结束时,我们以为在赋格最后一句强有力而肯定的‘阿门’之后再没有什么可增加了,但乐队与合唱突然进入急板速度的结尾。开始时的唱词与翱翔的主题一同在此处返回。当合唱重复唱词‘至高无上’时,声乐线条持续向高处攀登,直到抵达高音降B。三次精力充沛的‘光荣!光荣!光荣!’结束了这一乐章。”像这样的段落,正如这部作品中其他很多段落一样,包含了这位伟大的作曲大师谱写出的最震撼心灵的壮丽之音。因而,正如唐斯指出的,“不少人认为,《庄严弥撒》的戏剧性风格、火山爆发般的激情,使得音乐过于激动人心,而可能正是由于它过于激动人心,因而不适于教堂使用。”

与雄浑壮丽相伴的,还有这部作品的亲切感。贝多芬那句“我要扼住命运的咽喉”广为人知,但在《庄严弥撒》总谱手稿的《信经》开头,他写道:“上帝在万物之上,上帝从来没有抛弃我。”音乐史家保罗·亨利·朗在他的巨著《西方文明中的音乐》中对此慨叹:“这句话出自一个所患的病是一个音乐家所能忍受的最大的不幸的人之口,实在令人感动。”由此来看,贝多芬并非总是很多人想象中那位与命运搏斗的强者,他性格中有着尘世间每个人都有的人性的复杂与心绪的纠结。他在《庄严弥撒》总谱上写下的另一行脍炙人口的文字,是他创作此曲时内心情感的最真实写照:“发自内心——但愿也会——走向内心。”

诗人泰戈尔在谈到贝多芬的音乐时认为,虽然我们难以理解那旋律中极致的真谛,“但我们深深意识到,它的真正价值就是那触动我们人格深处的力。”哈农库特的最后录音,传达出的正是触动我们人格深处的力。哈农库特的演出摒弃了昔日大师喜欢的庞大阵容,但恢复朴素中的壮丽感,堪称古乐运动最伟大的贡献之一。古乐固然没有柏林爱乐或维也纳爱乐六十位弦乐演奏家奏出的那种饱满的弦乐线条,但铜管乐器和定音鼓的声音,有着难以言喻的感染力,尤其是自然小号赋予合唱与管弦乐织体的璀璨之美,在哈农库特这个录音中绽放出夺目光彩。索尼的录音师没有放过铜管乐器的每一抹亮色,而且,在合唱、独唱、管弦乐和管风琴之间取得了几乎完美的平衡。如果没有录音技术带给我们的福祉,远在格拉茨的《庄严弥撒》是我们永远听不到的。而如今,虽然哈农库特大师已经离我们而去,但我相信,只要地球上还有人在听古典音乐,这样的音乐,仍会响起。(文/王纪宴)

新闻热点

新闻爆料