腾讯文化 张璐诗 发自英国伦敦

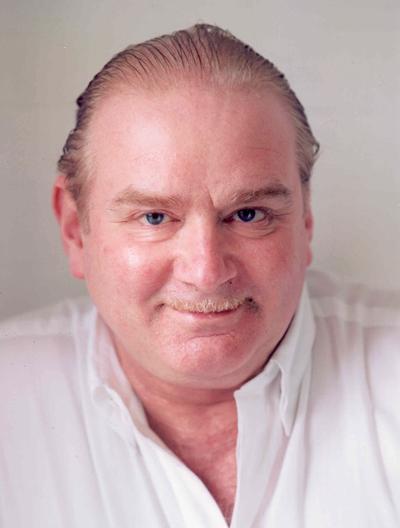

彼得·阿克罗伊德

“倘若伦敦能够给自己选一位传记作家,它肯定会选彼得·阿克罗伊德。”《名利场》杂志如是说。彼得·阿克罗伊德是英国著名传记作家,他的《伦敦传》一书,涵盖了伦敦上下两千年历史与文化,这本书的中文版于今年5月上市。

今年66岁的彼得·阿克罗伊德,曾先后两度获得惠特布莱德传记奖,并于2003年获颁大英帝国司令勋章。他十分多产,迄今著有题材、文体各异的小说和非小说共计五十多部作品,包括《英国史》系列、《莎士比亚传》《牛顿传》和《狄更斯传》,以及传记小说《奥斯卡·王尔德之最后嘱托》等。每一本传记都离不开对作家家乡——伦敦城历史、文化的研究与描述。

阿克罗伊德最近出版的《希区柯克传》,依然延续他以一位文人或艺术家为切入角度书写伦敦城的习惯。2017年,从青年时期就公开“出柜”的阿克罗伊德,将发表另一本与伦敦有关的新书《异城记:伦敦之同性恋史》(Queer City: a Gay Biography of London)。

近日,腾讯文化对阿克罗伊德进行了邮件专访。他表示,小说与非小说的写作会互相补充养分。无论是写小说还是历史传记,其快乐和困难都是相辅相成的。

以下为腾讯文化与阿克罗伊德的对话。

假如狄更斯生活在今天的伦敦

今天的伦敦

腾讯文化:写了几十年伦敦的历史文化,据你观察,与你小时候相比,这个城市最大的变化是什么?

彼得·阿克罗伊德:我想,最大的变化是伦敦进来了越来越多母语为非英语的人。从很多方面看,不光是在第一次到伦敦来的人眼中,在许多本地人看来,伦敦都像是一个国外的城市。伦敦的生命力和活力,一直都依赖于移民和社会变化。

另一个转变是,伦敦的城市建筑曾经只有清一色的黄褐色的楼群,只限于实用功能,但如今,它们变得很有创意,令人兴奋。《伦敦传》在英国是2000年出版的,我听说这书的中译本今年刚刚上市,如果让我写一个更新的版本,“人口和建筑”会是我要考虑补充进去的章节。

腾讯文化:你不喜欢伦敦的哪一面?

彼得·阿克罗伊德:这个城市有很冷酷的一面:用金钱与权力堆砌起来的黑暗之城,多少居民为资本主义的发展而被迫做

出牺牲。政治那些事情,我不关心。

腾讯文化:从历史上看,像2005年伦敦地铁爆炸案与2011年的伦敦社会骚乱事件(注:当时一名29岁的黑人男性平民在伦敦被警察枪杀,引发大量民众上街抗议。骚乱后扩散至多地),在社会进程中有什么象征意义?

彼得·阿克罗伊德:伦敦城里有人闹事,古已有之。这个城市有那么长久的历史,这种事情肯定会有。我记得伦敦爆炸案以后,有些公共评论员声音很大:“伦敦的纯真已失,再也不是以前的伦敦了!”这是胡说。

从中世纪早期开始,伦敦就有各种骚乱,几乎找不到一年是安安静静的。这种事情发生得如此频繁,“骚乱”已经几乎是伦敦的一种特质。不同的是,过去人们闹事更残暴、更剧烈,惩罚也更残酷——抓到基本就是死刑。

腾讯文化:你曾经写过的文人墨客们如果生活在今天,不知会对骚乱有什么反应。

彼得·阿克罗伊德:威廉·布莱克喜欢各种社会运动,他估计会加入其中。狄更斯会将其视为伟大的全民史诗式事件——他的小说《巴纳比·拉奇》的背景,就是1780年的反天主教动乱。T.S.艾略特很可能会被吓坏,埋头多喝一杯去。托马斯·莫尔当过伦敦的治安官员,他大概会努力打压骚乱者。

其实现在我想来,1517年的5月骚乱比2011年那次更具破坏力。

历史中充满了混乱和困惑

腾讯文化:明年,你的新书《异城记:伦敦之同性恋史》将要出版。你是怎么想到写这个题材的?

彼得·阿克罗伊德:这其实最初是我出版社的一位同事随口说的,他就纳闷怎么一直都没人写同性恋题材的书。(注:阿克罗伊德从7岁开始知道自己是同性恋者。他在耶鲁大学读书期间,与美国舞者布莱恩·库恩相恋。1994年库恩患艾滋病去世,阿克罗伊德自此保持独身。这段感情悲剧广为人知。)

我得承认,在此之前,我确实从没想过要写一本类似题材的书,但一经提醒后,我发现这确实是个最合适而且相当有意义的写作主题。在过去的几十年里,伦敦对于同性恋的态度变得越来越开放,同性恋人群没有从前那么自我防备了。总体而言,社会包容度高了很多。

腾讯文化:你的五十多部作品中,包括了多种题材和体裁。它们通常是你对当下社会语境做出的反应,还是更像是你偏向于私人喜好的选择?

彼得·阿克罗伊德:事实上,每次都是一个主题自己找上门来,闯进我的意识里头。每次的时机似乎都很对。可以说,我自己对此完全没有选择的余地。

二十多年前曾经风行过“戴假发写史”:历史的一切都在朝着正确的方向发展,各种身份恰当的人物在书中摆出各种适时的姿态。但我认为历史中充满了混乱和困惑,以及出乎意料的结局。我一直试图对比整个国家在表面意义上的平稳,以及在这种平稳之下各种无尽的暗流。

腾讯文化:面对很喜欢的写作对象,传记作家很容易被过分卷入,一些传记作家也会将自己代入写作对象的生活中。你对此有什么建议?

彼得·阿克罗伊德:很简单啊。这样的作者还是不要写传记了,试试写小说吧。

腾讯文化:在做调研过程中,当碰到对同一事实不同的叙述,而这些叙述是你能找到的惟一的事实出处,你会怎么处理?

彼得·阿克罗伊德:没有捷径。这时候作者自己得去判断,到底哪些叙述是事实,哪些叙述是信不过的。

腾讯文化:你写过不少名人传记,有遇到过书出版后,名人后代对内容有异议的情形吗?

彼得·阿克罗伊德:这种情况我还从来没遇到过。这可能也是因为在选材的时候,我一向倾向于选择已经离世很久的人物。

现在的书评界是集体“脑残”

腾讯文化:哪位传记作家对你有过比较大的影响?

彼得·阿克罗伊德:我会说是托马斯·卡尔雷(Thomas Carlyle)。他对传记作品的贡献,是帮着把这种体裁转变成为一种会呼吸的艺术形式。

腾讯文化:对有志于写作传记的作者,你会给出一些什么建议?

彼得·阿克罗伊德:如果有志于写传记,应该集中精力去做大量深入的研究和案头工作,将学院派传授的传记写作方法论和写作方式统统关在门外。一定记住,要撰写你自己的“剧本”。千万避开对书信、日记和各种文件的过度反刍。

腾讯文化:上世纪七十年代末到八十年代初,你曾任《观察家报》的书评主编,后来也一直给《泰晤士报》写书评。纸媒正在衰落,对比过去,书评界的现状有何变化?

彼得·阿克罗伊德:一句话,现在的书评界是集体“脑残”(作者注:作家此处用的是“dumbed down”),极其肤浅,极其单薄。

腾讯文化:从现在的社会状况来看,你认为历史上的哪一个阶段特别值得今天的读者去阅读和留意?

彼得·阿克罗伊德:我会说是19世纪。那个时代人人怀有赤子之心,对理想的追求热切、严肃,实事求是。

腾讯文化:英国“脱欧”对你的写作生活有没有带来冲击?

彼得·阿克罗伊德:我没感到有任何影响。

本文系腾讯文化独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。

新闻热点

新闻爆料