[摘要]我站在现在的立场上,重新回到过去。土地改革运动是我小说里避免不了的,是一定要做的,只是怎么做的问题,以及分寸感怎么把握的问题。

腾讯文化实习生 杨韵琳 发自北京

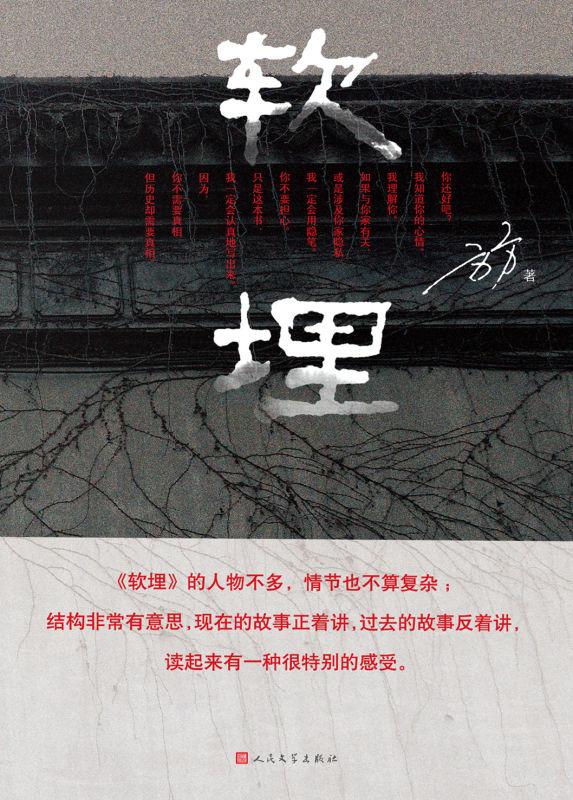

“忘记不见得都是背叛,忘记经常是为了活着。”8月11日,作家方方携最新长篇小说《软埋》在北京举行了新书发布会,她在发布会上如是说。参加本次发布会的还有著名作家格非,《人民文学》主编施战军以及中国社科院文学所研究员白烨。

此次发布会由人民文学出版社、腾讯文化等联合举办。以下为发布会内容摘录。

问:为什么选择“软埋”的题材?

方方:实际上我写这部小说,开始是准备写中篇的,没说写什么。后来是因为我的一个朋友,她在她母亲去世以后,排除所有人的意见,一定要给妈妈买棺材。她说,母亲即使得了老年痴呆症,仍然多次清晰地表达说:我不要软埋!她告诉我这些的时候,我突然间就被“软埋”两个字击中了,心里顿时像是有什么东西在燃烧。

问:《软埋》是写实性小说,如何处理历史背景?

方方:我从来没打算写一个只是站在受害者的立场上去控诉的小说,作为作家不可能简单地理解这样一场土地改革运动,也不可以简单地理解他们遭受了什么,更不可以简单地说这样一场运动是如何伟大、正确、是如何需要。总之,我不可能简单地站在任何一方。我站在现在的立场上,重新回到过去。土地改革运动是我小说里避免不了的,是一定要做的,只是怎么做的问题,以及分寸感怎么把握的问题。

施战军:我们过去看到很多关于中国现代、当代历次历史运动当中折腾人的题材的作品,有的作家是完全从自我的感觉出发描写伤痕和反思,从自我的感受和历史之间打算盘。方方的这部《软埋》不是的。她用了很多小标题,每一个小标题都有一些深味,让这些小标题让本来比较阴郁的生活氛围,妈妈变成植物人从命运来说是非常让我们抑郁的一件事情。在这之前,她所联系的那些家族,她自己的家族,还有她丈夫的家族,相对来说比较血腥的沉重的历史,她面对这两大块黑色的灰色的历史的时候,这些小标题慢慢的给漆黑的两大块安上了透气孔和窗户。用人性的眼睛和体恤、体谅的心打量进去,看那个时候的人是怎么生活的。当然,包括人是怎么死的。更多的是人是怎么坚持的,人是怎么活过来的,活过来已经怎么办。因为你这一代活过来以后,还要考虑为后一代的活来负责。

白烨:看了这本书,让我反复思考的是她对历史的处理,不断打捞历史,又拷问历史,历史是什么?历史难道就是我们看到的?就是公开成出来的?是统治者的历史吗?她在《软埋》这部作品中打捞的很多事情让我们看到了它是被遮蔽了的被尘封了的,因为各种原因不被人所知的。看了《软埋》以后,你觉得这些历史仍然是个迷。比如刘晋源退下来之后,到他过去战斗过的地方,都能找到过去的熟人,大家对他歌功颂德,感觉良好。现在生活和历史的密切关联,他的两个儿子都是成功者。过去他是成功者,儿子继续是成功者,这样一个脉系坚持下来,它的确是成功者的历史。但是,另外一些人呢?就像书中写到的青林的母亲以及他母亲的家族。看了以后会引起我们的很多联想。我就想到现在我们看到的历史是胜利者的历史,胜利者的历史是有很多忽略的,有很多不全面的地方。《软埋》这部作品对于历史有自己的态度。这一点感触非常深。

问:如何处理小说中十八层中一层层的追索?

方方:在处理小说的时候,在它的结构上确实是做了一些“手脚”。我的一个同学问我“你是完整地把十八层地狱顺着写下来,然后再把它分开来”。我说不是,就是倒着写的。只不过是写了三层之后,我怕自己忘了,后面就列了提纲。我需要现实生活中的人来穿插到小说中,这可能也是一种处理方式吧,也要转移一下读者的注意力,也同时加入当代人的观点。青林的父亲是主动的忘记,丁子桃是被动的忘记,而实际生活中选择主动忘记的人是非常多的,包括我父母。

格非:我又感觉到让我特别震惊的一点。失忆本身也是一个巨大的象征,不光是为了一个噱头,不是为了让这个人的记忆不断复苏,而是把故事倒过来讲。先讲一些皮毛,通过不断地追索,通过十八层的一层层的追索,按照我自己的时间节奏把故事一点点的呈现给你。这是一个特别的结构方法。她安排了丁子桃这个失忆的人。失忆本身就是一个巨大的象征。方方在小说中不断地提到,有两种选择,我们怎么对待记忆。

问:小说里有哪些题材取自真实场景、真实故事?

方方:小说里写到了大水井。我一定要送一本书给贺绍俊,因为我是跟他一起去大水井的。大水井在利川的柏杨坝镇。有一次办讲学,把贺绍俊请去,我也去了,就专门去了一趟大水井村,在鄂西。利川以前属于巴东,是解放后划到湖北鄂西的。我们当时没有想到大水井这个地方有这么大的阵势,二十多个庭院,非常豪华,想象不到。我在小说中描述的一面墙上一个“忍”字,一面墙上一个“耐”字,也都是真实的。巴东的好多地方都有这个“忍”,中国的文化中,“忍”是特别重要的,“忍”字是乡绅很重要的哲学思想。两面墙,一面墙一个字,一个“忍”,一个“耐”,整个一面墙都是,很震撼。

问:对过去,我们现代人应该选择记住还是遗忘?

方方:我会建议愿意忘掉的就忘掉,愿意记住的就记住。媒体是不一样的,媒体是一个宣传品,是要鼓励大家记住。对于平凡大众,或者是庸长之辈,他自己的生活都照顾不过来,记住它干嘛?隔壁的地主一天到晚欺负我们家,我现在翻身了,可以不养地主了,要跟他家算帐,这些东西真的没有办法记得。我是觉得有些人可以忘记,有些人必须记住。

格非:前不久看了一个日本作家谈的话题,我觉得特别有兴趣。中国这个民族之所以几千年绵延不觉,我们这个民族有一个特别大的优点,也可以说是特别大的缺点,就是中国人比较健忘,比较容易忘记一些东西。说它是缺点,健忘总是不好的。可是它也有一个优点,有些东西是必须忘记的。那么多的东西没办法处理,历史上那么多的仇恨,那么多的杀伐,怎么处理记忆的问题。我觉得我们中国人有一种特殊的处理方式。一个时代过去了,有些东西就去忘掉。我认为这个“忘掉”在有的情况下是正面的,有些事情是必须忘记的。

反过来想想,如果人类本身突然变得失忆了,突然没有记忆了,人类的历史也就不复存在了。反过来说,人自身的存在也就失去了任何意义。

当然,我们今天面临两个选择。一部分人是不善于忘记东西的,一点点的幽怨都会存在心里,死不原谅。我觉得这也是时代的特征。还有一种就是更容易忘掉历史,忘掉曾经有过的这些东西。健忘和非常顽固的对自我伤痛记忆看起来是非常矛盾的,但这恰好是我们记忆中非常重要的方面。

问:对生与死有何看法?

方方:其实中国人的人生观是轻生重死、薄生厚死。活着的时候吃不上饭,死的时候也要“好死”一场。对于死者用席子卷埋是很不孝的,我们看很多小说里面的情节“卖身葬父”,这真的是跟传统有关。“好死”可能会有一个好的“来生”。因为中国人讲究轮回,希望可以“投”到好的人家,对死是很重视的,有的时候重视到了比较“变态”的地步。有钱人为死者做的陵墓,占几亩地,活着的时候就已经做好了。

“软埋”中的这种死法,选择这种死就是一种决绝的心态,根本不要来世,对生的放弃吧。选择这种死法是无可奈何。有记者问我“他们怎么这么从容”,我说不是从容,是没有办法,只能如此,无可奈何。对于生者,像他们这样一些人,有些人是可以苟活的,人的本性是不一样的,有些人活成猪、活成狗也是可以的。中国有句老话“好死不如赖活着”,哪怕活得一点尊严都没有,他也可以活。这是个人的选择。在《软埋》里,这家人的死是无可奈何的死。

问:认同方方是写实类作家的看法吗?

方方:我个人是比较关注现实,他们把我列为新写实主义,我觉得也还是可以,我还是比较关注现实的。

施战军:有读者读过《软埋》后,谈到“原来方方是那么大的作家”。这话说得特别有意思。可能他读方方的作品读得少,就是读了《万箭穿心》,以为方方就是写现实矛盾的作家,他不知道她身上的历史感、历史负载在哪里。方方在过去曾经编过一本刊物《今日名流》,是中国最典型的知识分子的刊物,可惜后来没有了。这是我们上研究生时必读的刊物。知识分子的骨气、浩气,还有最细微的过程里,比如关于陈寅恪那代人的细节,非常的精密,不是粗线条批判式的。她曾经做过这个刊物的主编,做了很长时间。在她的骨子里,我觉得她是人文知识分子的作家,而不是现在阅读很少的作者看了一部作品就下断语的作家。这部《软埋》就是明证。

花絮:

方方回应被拉入“黑名单”:你拉我到黑名单,我也没问题

柳忠秧诉方方名誉侵权案终审胜诉后,方方曾在微博发出公开信《我的批评权在哪里?》,信中说她接到广州法院执行庭电话,要求她履行法院判决,否则将其列入“失信人名单”。就此,方方在现场回应:广州法院执行庭给我打了两次电话。我说你是职务行为,我尊重你。你拉我到黑名单,我也没问题。但我也告诉你,我也是职务行为,我会以更大的力量来反击你的这种做法。

她还说,法律真是不能乱来的,要就国家的大法来,不能在庭审过程抠“把所有的评委搞定”这样的字眼。

对于媒体谈到的“方柳之争”,方方不认同,“其实就是两条微博,我根本没争过。我不认识这个人,也没见过他,没正面对过话,没有发生过任何争论。‘方柳之争’不知道是谁概括的,我发了两条微博,大家就起哄,他就把我告上法庭。这是一个偶发事件,我是被动的打官司,只能坚持到底。”

本文系腾讯文化独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。

新闻热点

新闻爆料